2008年之前,中国是硬预算约束条件的土地财政模式,而2008年之后,是软预算约束条件下的土地金融模式。

“四万亿”实施已有十个年头,但其影响仍在持续。在外有贸易摩擦、内有民营困境的今天,回溯四万亿对中国城镇化模式乃至整个经济增长动力的影响,有着重要意义。

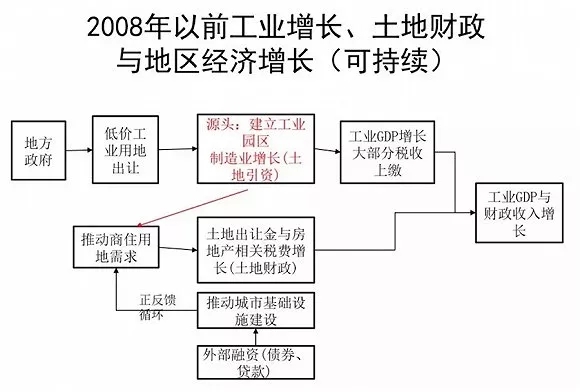

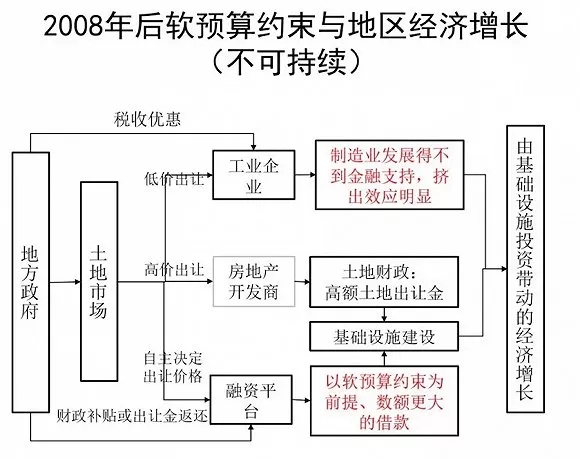

从区域经济的发展、城镇化模式和地方债务等角度出发,2008年之前,中国是硬预算约束条件的土地财政模式,而2008年之后,是软预算约束条件下的土地金融模式。2008年之前,经济增长的动力是“制造业+房地产”两个轮子一起转,2008年之后是偏向以基础设施为主的单轮驱动。

地方政府的面子和里子

首先我们观察一下地方政府的激励机制,地方官员的激励到底源自经济增长还是财政收入?其实,这是面子和里子的关系,经济增长是上级政府给下级政府的考核,而财政收入是本级政府实实在在的收入。

简单回顾一下相关理论,这个问题的理论研究最早来自以清华大学经济管理学院钱颖一教授为代表的解释,他们提出了“第二代财政联邦主义”的理论。他们发现,在财政包干制的情况下,地方政府创造的财政收入越高,地方的留存就越多,而且预算外收入因为不与中央分享,地方政府的边际财政激励最强。金和辉、钱颖一等人在2005年的一个研究显示,财政包干制下的省级政府留存率能达到90%以上。另外,张军教授等人提出的新财政集权论,也强调了财政收入最大化与地方官员的激励之间的关系。经济学家张五常则强调,县域间的竞争是中国经济崛起的秘笈。周黎安等人总结的GDP锦标赛理论,则认为上级官员主要依据经济增长来考核和提拔下级官员,因此下级官员有着强烈的动机来发展经济以求获得政治上的升迁。

上述诸多理论中,激励机制成立的重要前提条件之一是,地方政府面临的是硬预算约束。而恰恰是自2008年四万亿刺激政策以来,中国地方政府没有了硬预算约束,此后中国的经济发展模式越来越被金融系统性风险所笼罩。

从双轮驱动到单轮驱动

1994年分税制改革以后,沿海地区制造业税收中的大头被中央收走,随之转移到中西部地区其他省份。甚至到目前为止,净流出税收的省份仅局限于珠三角与长三角等6个省市。那么,这些省市又怎么会有动力来发展经济呢?

在2002年之前的硬预算约束下,地方政府用低价的工业用地来招商引资,其着眼点在于,通过发展制造业带动经济增长。这一增长模式一直持续到2002年,这段时间中国区域发展的主要特点是,地方政府以地引资进行工业园区建设,目标是发展制造业。

而随着1998年城市国有企事业单位停止福利分房、1998年修订的《土地管理法》规定县级及以上地方政府是一级土地市场上的唯一供应方、2002年确立土地招拍挂制度、2002开始企业所得税由中央政府与地方政府共享,这一系列政策变化,最直接的效应是在表面上削弱了地方政府发展制造业的决心,但是,中央政府总是关闭一扇门,同时打开一个窗口,这就是将土地出让收入留归地方政府所有。

因此,虽然制造业集聚的沿海地区的税收被中央政府拿走了大半部分,但是,只要制造业发展了,就会产生对房地产的需求,产生大量的土地出让收入及与房地产相关的税费,用后一部分收入弥补制造业税收被上收的损失部分。据估计,到2008年这一模式结束之前,土地相关的税费占地方一般财政收入的比重可能达到了60-80%。因此,在这一阶段,制造业+房地产收入是经济增长的动力所在,也是地方政府最大的激励所在。

从这个角度来看,制造业在珠三角、长三角地区和浙江一部分地区的繁荣发展,带动了对房地产极大的需求,而其余地区都是躺着等待中央政府的转移支付,后者实际上是沿海地区上交的制造业税收,这实际上是在2008年以前的中国各区域的发展路径。在一定意义上可以说,制造业发展是房地产发展的基础,房地产发展是目标和必然结果,两者互为基础、相互成就。同时,这一模式发展的结果是,东部沿海地区呈现制造业集聚+房地产泡沫等双重现象,而中西部地区则是一片萧条的景象。需要指出的是,中西部地区房价起不来的原因是制造业没有发展起来,即便沿海地区房价再高,也是健康的,因为后者是硬预算约束。

2008年后,这个模式被打破了,诱因是四万亿刺激政策。当时为了抵御出口需求断崖式下跌,中央政府鼓励地方成立融资平台,用财政贴息、货币供应增加为刺激内容、以基础设施投资作为抓手,以投资促经济增长。这是一次典型的投资史上的“大跃进”。在2009-2011年期间,地方政府纷纷成立融资平台,平台数量从从2008年年底的2000多家,一下子增加到2009年年底的10000多家,多数以土地抵押、信用担保等方式,向银行借款进行基础设施建设,以此拉动短期的经济增长。最近我们调研了贵州省,以红色革命基地乌江所在的余庆县为例,2016年底这个县的财政收入才4个亿,但它在十三五规划期间拟进行基础设施建设的预算额是300亿,建设资金当然是从外部融资的。

总结一下,2008年以后的增长模式实际上是以软预算约束为条件,无节制地进行基础设施为主的经济增长模式。在这一阶段,据专家估计,银行贷款的60%投向了基础设施与房地产开发,此时制造业已经得不到金融的有效支持了,对制造业产生了较大的挤出效应,这大大降低了经济增长的潜在动力与质量。当然,可以想象,中西部地区的土地卖不出高价,依靠土地抵押的效应也不会太大,中西部地区融资平台的贷款更多是靠财政信用担保来获得的。

因此,原本经济增长的动力是由制造业和房地产双轮驱动,在2008年之后,变成以基础设施带动为主的单轮驱动,中国城镇化进入了以软预算约束为前提的、群魔乱舞的年代,这一模式本身是不可持续的(见下图)。

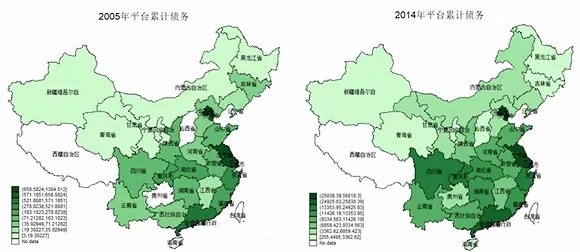

我们再看一下地方债务的分布(见下图)。从绝对量上看,2005年中西部地区的地方债务水平普遍较轻,债务较重的省份是沿海省份,特别是江苏、广东省与天津市;2014年债务较重的省份分别是江苏、天津、广东与四川省、重庆市,似乎债务向中西部地区扩散并不明显。但是从债务的相对值来看(即债务/GDP),这一情况发生根本性变化,相对意义上的地方债务水平高的省份是青海、新疆、云南、贵州西部省份等。在这一意义上说,靠举债发展经济的模式已经向中西部地区蔓延。

为什么地方债务的区域分布让人忧心呢?原因如下:中国制造业的集聚地区为沿海地区,主要位于珠三角与长三角的苏南地区,在沿海地区进行基础设施建设,可以产生现金流(制造业税收),在中西部的制造业非集聚地区推行大规模、大面积的基建项目,在短期内产生不了现金流和税收收入,这对中国经济走向高质量、可持续等方面产生了不利影响,尽管,在较短时间内这些地区可能凭借投资推动经济增长。与此类似,举一个简单的例子,股票市场中有一支叫乐视的上市公司,在没有产生足够的现金流情况下,一味进行盲目、疯狂地扩张(制造没有利润的乐视手机),没有等到“生态化反”的到来,却迎来企业资金链的枯竭与断裂,最后陷入濒临破产的困境。

地方债务对经济增长的影响

在经济发展模式发生根本性变化背景下,地方政府累积起的债务水平逐渐推高,截止到2014年,地方融资平台累积的地方债务已经达到41.6万亿元。除了地方融资平台发行的债券较为明确,其他以各种形式向金融机构、非金融机构借款的各类隐性债务数额更大,且更具不确定。据海通证券公司估计,截至2017年底,各融资平台合计有息债务约为32.3万亿元,扣除掉部分已纳入财政预算的债务,隐性债务规模约为30.6万亿元。据笔者田野调查,处于长三角地区的苏南某地级市,2017年其GDP刚刚突破万亿,一般预算收入为583.6亿、政府基金收入为485.7亿,但是其累积的地方债务也突破万亿。

为了考察债务对经济增长的影响,我们以各地级市为考察对象,分析债务占GDP份额这一核心变量对经济增长的影响。结果在一定程度上出乎意料。债务水平对经济增长的影响在2008年年底之前与之后发生了根本性改变。

以地级市为单位来看,在2008年之前,债务占GDP的比重与地方经济增长率呈负相关(-0.347)关系,但2008年以后就是正相关(0.165)关系,也就是地方债务占GDP的比重越高,这个地方的经济增长越快。或者说,四万亿刺激政策出台之后,中国经济增长的动力已经发生根本性转变。

我们也做了另一项分析,发现2008年以后地方债务占GDP份额居前30%的县,其GDP年均增长率比其余县高出1.8%,制造业全要素生产率水平居前30%县的人均GDP增长率,反而低于其余县3.5%。也就是说,2008年以后经济增长完全是债务推动的基础设施建设来带动的。

返回顶部

返回顶部