2024年11月24日,由中国基金会发展论坛主办,招商局慈善基金会、“流动的中国”研究网络、北京三知困难儿童救助服务中心联合承办的《以人为本的新型城镇化发展的趋势与机遇》平行论坛在杭州举办。复旦大学经济学院副教授奚锡灿在本次论坛上发表了题为“经济结构转型,对流动人口意味着什么?”的主题分享。以下是奚锡灿教授主题分享的文字整理稿,经本人审定。

“留不下的城市”“回不去的家乡”:流动人口该何去何从?

最近一段时间,我国的流动人口陷入了进退两难的困境。高房价、高生活成本、近期的就业压力,使他们难以在城市扎根。但故乡就是一个更好的选择吗?长期以来,农业被视为吸纳流动人口就业的“蓄水池”,但随着我国经济发展和技术进步,这一功能已大幅下降。这背后有几方面原因:一是我国农业已经大幅机械化,减少了对劳动力的需求。同时,新一代的农民工也缺乏农业生产经验。二是我国制造业就业受到了内外双重挤压。从外部环境看,我国贸易、外贸一直受关税的困扰,未来被加征关税似乎不可避免。内部是受技术进步的挤压。我国制造业生产率提升很快,但制造业的技术进步往往以制造业就业减少为代价。现在很多新兴产业里已出现大量的“黑灯工厂”,即厂里不需要开灯,完全自动化。三是服务业岗位多集中在大城市。四是我国还没有很好的关于返乡农民工的就业统计,但从一些调查来推算,返乡农民工的工作时长较短,可能面临比较严重的隐形失业问题。

既然是“留不下的城市”、“回不去的故乡”,那么农民工该何去何从?当看不清方向的时候,历史往往能提供借鉴和启示。

服务业兴起是大势所趋

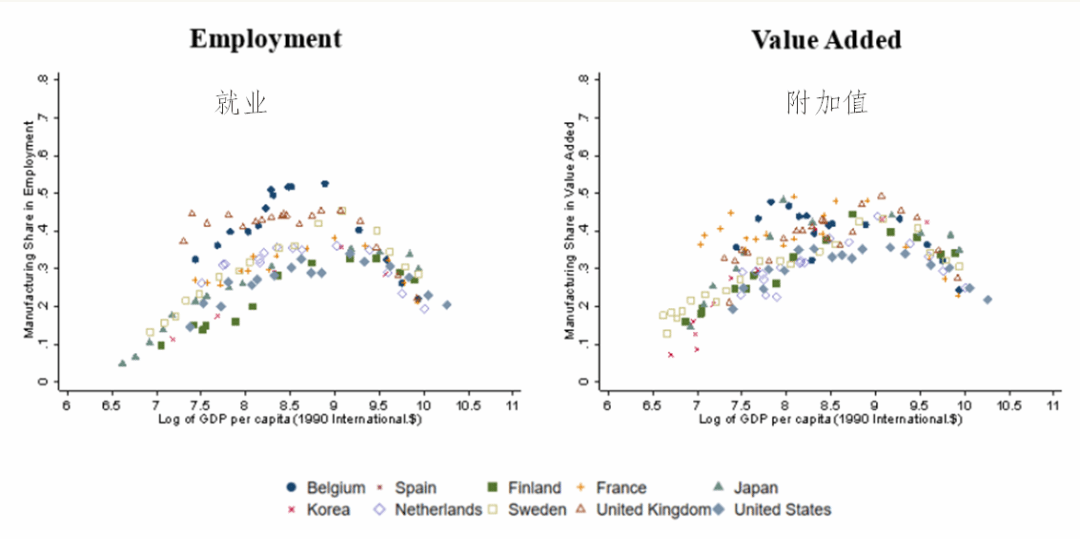

从发达国家以及一些发展中国家的历史经验来看,随着经济发展和人均收入的提高,以下两个趋势是必然的,尚未有国家出现逆转。第一,工业(尤其是制造业)在宏观经济中的占比会经历先升后降的过程。这一趋势与我国过去30年快速工业化的经历相符,制造业的重要性逐渐提升。然而,当人均收入达到一定水平,通常在6000-8000美元之间时,工业在宏观经济中的占比会逐渐下降。第二,服务业在宏观经济的占比不断提高,这既包括就业的占比,也包括GDP的占比。当一个国家从中等收入水平向高收入水平迈进时,制造业吸纳就业的能力会逐渐减弱,而服务业吸纳就业的能力则持续增强。

(工业在宏观经济中的占比先升后降)

上图包括10个发达国家,包括英国、美国、法国等工业革命的先发经济体,以及日本、韩国等二战之后迅速实现工业化和经济发展的经济体,从中可以看到一个共同的趋势:当这些经济体从人均收入较低的水平往中等水平发展,即从相对落后的农业国向工业国发展时,工业占比上升,包括在总就业和GDP中的比重。然而,当这些国家进一步从中等收入水平向高收入水平发展时,工业在总就业和GDP中的比重普遍下降。即使是像日本、韩国这样以制造业立国、出口导向型的国家,当人均收入达到一定水平时,也无一例外地出现了这一趋势。

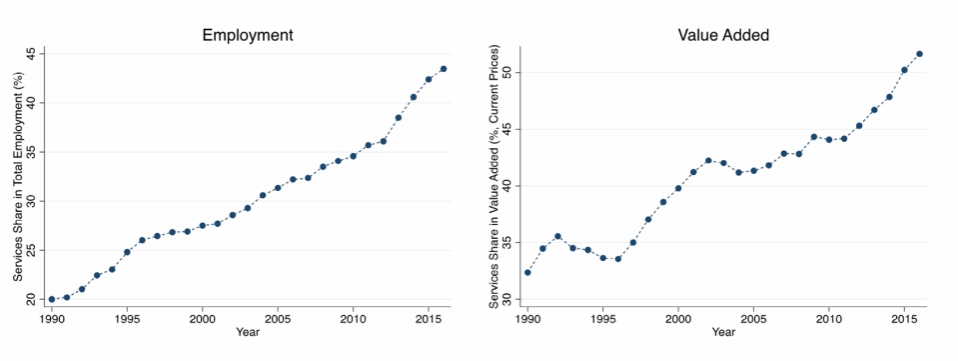

(发达国家服务业占总就业和GDP的比重)

再看服务业。服务业的发展趋势是完全相反的,即随着这些经济体富裕程度的提升,进入高收入阶段时,服务业占总就业和GDP的比重都在不断上升,通常可达到70%-80%。这意味着服务业成为创造GDP和就业的主要力量。相比之下,工业和农业在GDP和就业中的比重相对下降,通常仅占20%-30%。这不是说制造业不发展,而是制造业的增长速度已跟不上服务业。

(中国服务业占总就业和GDP的比重)

那么中国在结构转型上和其他国家是否有不一样的地方?事实上到目前为止,并没有质上的重大区别。从1990年到2016年,随着中国经济的快速增长,服务业在GDP和就业中的比重也在不断上升。最近几年,只有疫情中的2021年服务业占比是下降的,除此之外都在持续上升。从2015年开始,我国服务业占GDP的比重已经超过50%,这标志着中国已正式进入“后工业时代”。

服务业与城市化相互促进

我们再看上述发展趋势对于流动人口意味着什么。

服务业与城市化之间存在着密切关系。服务业的一个重要特点是生产者和消费者之间需要近距离接触,这与制造业有很大不同。例如,苹果手机可以在印度生产,通过运输运到美国,但消费者要体验杭州的餐馆或上海迪士尼乐园,就必须亲自到当地。这种对面对面交流的需求使得服务业的发展高度依赖于人口密度。服务业企业如果在同一时间内有更高的客流量,就能降低平均成本,提高利润率和生产效率。

2010年中国的城乡人口分布接近五五开,城镇人口占49.68%,农村人口占50.32%。然而,城市人口创造了约80%的服务业就业,而农村人口只创造了约20%。这种分布反映了服务业对人口密度的依赖性。

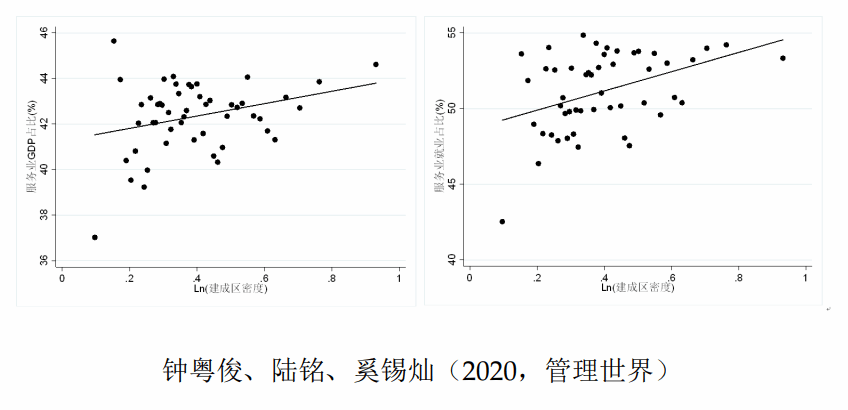

(人口密度与服务业的占比呈显著正相关关系)

在我和陆铭、钟粤俊发表于《管理世界》的文章中,我们分析了中国不同城市建成区的人口密度与服务业在经济中的占比之间的关系。研究发现,人口密度越高的地方,服务业的占比也越高,两者之间存在显著的正向相关关系(如上图)。这表明上面提到的结论,在数据上完全可以验证。

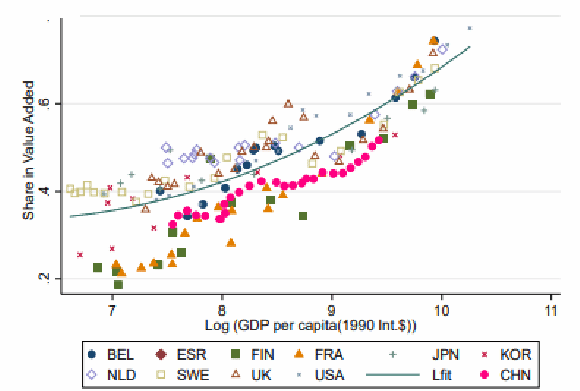

中国服务业发展滞后

从发展趋势上看,尽管中国经济结构转型和服务业的兴起与发达国家历史上走过的路没有质上的区别,但存在一些量上的差异。有观点认为中国可能过早去工业化,服务业发展过快,但实际上并非如此。如果将现在的中国与美国历史上同等收入水平的阶段相比,中国的服务业仍然发展不足。在相同的人均收入条件下,中国服务业占GDP的比重比美国低约10个百分点。

(在同等人均收入条件下,中国服务业占GDP的比重低于发达国家)

这种差异背后有几方面原因:一是中国的城市化政策和人口流动政策长期偏向于低密度地区。政策的导向是先发展农村,再是小城镇和中型城市,最后才是大型城市,目前特大城市仍未完全放开。而低密度城市意味着服务业发展受限,因为服务业的发展严重依赖人口密度。当人口过多地流向低密度地区时,服务业的发展必然不足。二是地方政府对制造业和实物投资的偏好。从具体指标来看,如果比较中国不同城市的商住用地价格和工业用地价格,可以发现工业用地供应非常充分,且价格相对较低。同样的一片土地,工业用地的价格大约只有商住用地的1/4-1/5。这种政策导向导致服务业的发展受到一定程度的抑制。

流动人口更少参与服务业

从服务业就业参与的角度来看,结合我和陆铭、钟粤俊基于2015年人口普查数据所做的研究发现,流动人口在服务业中的就业比例显著低于城镇户籍人口,大约低10-20个百分点。这背后有几方面原因:

一是部分服务行业对流动人口的开放程度有限,尤其是公共服务部门。甚至在几年前,一些城市的网约车运营都不对流动人口开放。

二是流动人口中存在显著的性别比例失衡,男性多于女性。女性在服务业中通常有比较优势,因为她们通常更耐心,更容易在与人打交道时产生共情和同理心,这些特质在服务行业中非常重要。但是由于我国流动人口在子女教育等城市公共服务上受到限制,更多女性被迫留在农村照顾小孩和老人。

三是城市生活经历带来的学习效应受到户籍制度和公共服务不均的限制。陆铭和魏东霞老师的研究表明,晚进城的农民工与早进城的农民工相比,参与服务业就业的比例要低很多。服务业需要与人打交道和面对面交流,需要具备体察对方情感和情绪等非认知能力,这些能力往往是在大城市生活经验中获得的学习效应。越早进入城市,积累的城市生活经验越丰富,获得的学习效应也越强。然而长期以来,户籍制度的限制和公共服务的缺乏使得许多留守儿童长期留在农村,缺乏城市生活经验,这在他们未来进入服务业就业时会遇到很大障碍。

今年岭鹏研究院在甘肃渭源的调研中,了解到当地政府为当地女性提供了许多免费的职业培训,希望改善当地女性的就业,如家政、育婴师和养老护理等。这些职业在大城市中需求旺盛,妇女受训后不难在北京、西安、兰州等大城市找到工作,且工资水平远高于农村的劳动回报。然而当地女性参与这些培训的意愿却很低。原因之一是部分女性在结婚后需要留在家乡照顾孩子,无法将孩子带到工作地,培训的技能难以得到应用。二是小城镇的服务业发展相对不足,缺乏足够的就业机会。

结论

中国流动人口的就业问题是个结构性问题,既有供给侧的结构问题,也受到整体经济环境的影响,还存在局部的供不应求。为了应对这一问题,以下几点非常重要:

一是要充分认识到,随着中国经济的进一步发展和人均收入的提高,服务业的兴起和发展是必然趋势,而制造业吸纳就业的空间有限。

二是要充分认识服务业与城市化的紧密联系。服务业不太可能在农村出现,在小型城市的机会也有限,而在大城市和特大型城市才有更大的发展空间。

三是要深入推进公共服务均等化。过去,公共服务的不均等限制了流动人口尤其是女性的职业选择,导致她们无法充分参与到服务业中。因此,推进公共服务均等化对于促进流动人口的就业具有重要意义。

四是为了系统地解决流动人口的就业问题,各级政府需要充分认识到转变发展理念的必要性和紧迫性。

返回顶部

返回顶部