从2005年起,每周四晚6点半到8点半,由复旦大学文科资深教授、经济学院院长张军发起的双周学术讨论班总会如期举行。

每次讨论会上,他会和学生一起阅读和讨论两篇经济学领域的优秀论文,20年雷打不动,即使在高铁上,他也会以线上形式参与。前段时间,他因眼角膜感染做了手术,术后不到一周他就参加了讨论班。

这是他指导学生的平台,一篇篇论文细读中,他希望学生能逐步学会别人对现实经济问题的处理技巧,同时跟进最新学术动态。

除了阅读论文,他还会旁征博引,围绕论文作者乃至其导师的点滴轶事把话题引向更有趣的层面,有时候“通过了解师徒三代的观点以及变化,你对这个学术问题会更有兴趣,对学术共同体会更有参与感,也就更愿意成为其中一份子。”

作为著名经济学家,张军对经济学教育自有一套章法。自从教以来,他的门下走出了陈诗一、陈钊、范子英等多位优秀经济学家,他也因此被学界誉为“培养经济学家最多的经济学家”。

2025年,张军入选上海市教书育人楷模。

“调查研究、深入实践,这是从张老师身上学到的”

张军

2024年,复旦大学经济学院教授陈钊与合作者在经济学最顶尖学术期刊American Economic Review上发表的文章《中国企业所得税优惠与企业研发投资激励》获教育部第九届高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学)一等奖。

在这项长达十年的深入研究中,陈钊特别注重实地调研获取第一手资料,最终从微观企业视角识别了创新激励政策的真实效果,填补了文献的空白,并证实了该政策的有效性、先进性与合理性。

作为张军一手培养的优秀经济学家,陈钊与导师结缘于上世纪90年代。

彼时,结束了在英国的博士后研究工作,尚是青年教师的张军回到复旦执教。带着强烈的现实关怀,他不仅把国外的前沿理论如制度经济学产权引介到复旦课堂上,而且成为较早开展实证研究的经济学家。

90年代,轰轰烈烈的市场经济改革方兴未艾,中国大地上,日新月异的经济现象不断刷新着人们的认知,异军突起的“温州模式”更是成为国内外经济学家关注的焦点。当时交通不便,为了研究温州的民间借贷市场,张军常常坐上一夜的长途汽车,前往当地调研访谈。

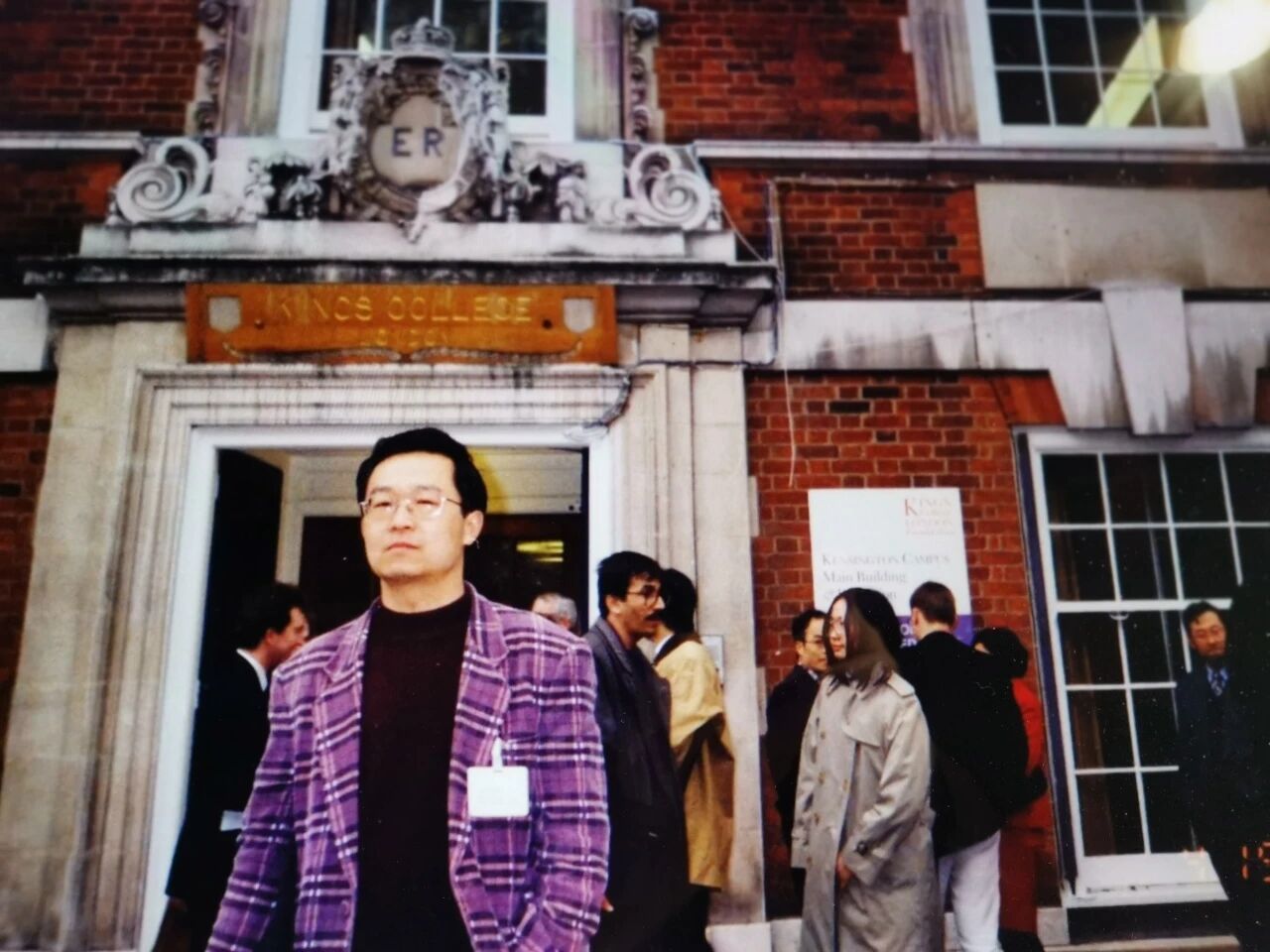

上世纪90年代末,张军在国外访学

这样的实证研究让陈钊感到耳目一新。90年代,他也跟随导师的脚步,跑遍了大江南北,深入潍坊、临沂、江阴的国企和民企调研,接触中国最火热的经济实践,收集最一线的数据。

“调查研究、深入实践,这是从张老师身上学到的。”陈钊说。

在张军看来,“去调研,是为了让学生更多地接触到实际的经济现象。”这样的培养习惯,他延续至今。

如果有学生关注中国的农业农村现代化问题,他会亲自带学生去华西村交流考察;有学生关注人工智能的相关话题,他就鼓励学生大胆探索交叉领域,将人工智能融入经济学研究,并为其与美团研究院等业界研究团队牵线搭桥,支持其开展跨学科合作。今年3月,正值杭州新兴的“六小龙”企业引发热议,有学生对中国的产业政策感兴趣,他便带着学生去现场调研,先后走访了强脑科技等高新技术企业。

多年来,引导学生立足中国经济做实证研究已成为张军的重要培养理念,而鼓励学生加入世界学术共同体则成为他的另一番苦心孤诣。

于是,他身体力行资助学生赴法、美、英等国访学,并不遗余力地将自己优秀的博士生们推荐到海外高校交流学习。对此,复旦大学发展研究院助理研究员石烁深有体会。

在他的学术道路上,张军的两次引导尤为关键。

2017 年初,他推荐石烁申请中法 “蔡元培” 交流合作项目,首次申请失利后,仍然鼓励石烁“再试一次”。在导师的鼓励下,石烁重拾信心,经过反复修改研究方案,终于获公派奖学金赴法,导师又帮他联系落实法国克莱蒙大学的教授,在那完成中国对外援助贷款与债务可持续性相关博士论文,进入发展中国家财政与外部融资研究领域。

6年后,他又推荐石烁访问秘鲁太平洋大学,鼓励其用发展经济学理论研究拉美国家经济转型与产业升级,这次访学中,石烁拓展了对全球南方国家经济发展问题的研究视野。

如今,石烁在国际贸易学、产业经济学、区域国别学等研究领域刻苦钻研,并在咨政研究中崭露头角,成果获中国智库索引(CTTI)年度智库研究优秀成果特等奖、一等奖、二等奖等。

“要持之以恒地在国际舞台上讲好中国经济发展的故事,更要凭思想、学理和研究成果服众,这是张老师带给我最深的影响。”回顾求学历程,石烁如此坦言。

从教多年,如今张军培养的研究生已累计超百人,多人入选国家级人才计划,并在国际Top5顶级经济学期刊发表关于中国经济的研究论文。看到学生们在学术界、政策界、产业界等领域崭露头角,张军只觉得“无比高兴”。

“老师自己有影响力还不够,如果没有培养同样有影响力的学生,我觉得这是作为教师的最大遗憾。”张军说。

“上善若水”

在复旦求学时期的张军

“无论硕士生还是博士生,我不太会给他们加担子,我尽量尊重他们的选择,希望他们在融洽的学术氛围中成长。”在张军看来,这番理念是求学期间从老师身上学到的。

在博士生杨惠婷眼中,张军是位自由又务实的导师——他不指定研究方向,充分尊重学生意愿;研究也不设限,聚焦当代中国经济的实际问题,不局限于理论或流派,只务实思考研究路径和对策。

“师门每个人的研究方向不同,他会问你对哪些领域感兴趣,然后分享他的想法,这源于他强大的学术能力,能指导不同方向的学生。”

攻读博士期间,杨惠婷聚焦农业发展与发展经济学,每当想到研究问题后,无论什么时候找导师探讨,总能得到关于阅读文献和文章增补修改的具体建议。最让她敬佩的是,“他永远能给出人耳目一新的观点,坚持不说重复的话,用经济学专业视角评述问题。”

正是这番因材施教的包容,让张军的师门成为了一片多元的学术土壤。从国家政策、外贸、个体劳动经济,到家庭问题、AI 跨界融合,张军学生的研究方向几乎涵盖经济领域多个分支。

张军与学生们合影

一提起导师张军,余沭乐立即想到了四个字——上善若水。

“不管我做什么,他都很支持我,并且努力给我相应的资源,但他从不要求我做什么。”在学术道路上,余沭乐曾遇到两次“看似迈不过去的坎”,“如果没有张老师,我可能早就放弃了。”

一次,他在国际会议上的报告被哈佛大学老师认可,获邀前往做访问研究,他渴望访学,却受限于经费问题。他带着苦恼找到张军,导师听完他的处境后,立刻答应一定帮他解决。之后,张军陪着他一点点打通制度流程,最终,余沐乐以自主申请的方式成功赴哈佛访学,这一流程还为许多有同样困难的同学提供了先例。

另一次是冲击国家自然科学基金的关口。彼时该基金首次向博士生开放大额资助,AI 领域恰逢风口,在四年研究积累下,余沭乐决定申请基金。张军不仅全程给他提修改意见,还专门邀请学院教师一起帮他打磨项目书,最终,他通过学校层层选拔,成为复旦大学文科领域首个获此资助的博士生。

在张军漫长的从教生涯中,这样的故事俯拾皆是。

为患眼疾的博士后联系医生、资助学生持续开展研究工作……张席斌至今记得,2023年春季一开学,张军得知他有访学计划,却可能因时长不满半年难获国家级与校级资助时,当即决定自掏腰包为他资助访学费用,并将他推荐给牛津大学的教授。

在学生的艰难时刻送上马、扶一程,于张军而言已是习惯成自然。 “我不希望他们的人生留下什么遗憾。”

“让国内外学者都能读懂中国当代经济”

2009年,张军查出急性淋巴白血病,经骨髓移植康复后,尽管因长期免疫排斥反应,一只眼失去了视力,口腔经常抽搐,他依然每学期坚持为本科生和研究生授课,并在2015年挑起了经济学院院长的重担。

张军与毕业生合影

任上,他将基础研究国际影响与服务国家重大需求结合,大刀阔斧推进教育教学改革,目标直指——培养理解中国经济、具备中国情怀、能讲好中国故事的世界一流经济学人才。

培养人才,需要与之相配套的课程与教材。于是,张军组建团队编写中国经济学系列教材,强调“立足中国实践,打造中国学派”。

作为院长,他冲在了教材和课程改革的第一线。在讲授多年的经济学院高年级本科生和研究生专业必修课《当代中国经济》上,他不断将中国经济实践与最新理论成果融入课堂,并用多维度的数据、老照片、文献资料展现中国经济发展历程。与此同时,他还指导学生们参与到课程讲义录制与编辑中,坚持“一定要编撰出一本能让国内外学者都能读懂中国当代经济的系统讲义”。

担任《当代中国经济》助教后,博士生李睿参与了《当代中国经济讲义》的录制整理工作。

备课时,张军会提供课程框架、PPT与大量参考资料,李睿和其他几位同学会随堂听课,之后将课堂录制的内容变成文字,结合课程 PPT的结构和前期资料补充完善,形成讲义初稿。

初稿完成后,张军会逐字逐句先审校一遍,指出表述不当、不准确、未完整传达核心意思及资料来源需细化的地方,李睿和师门的其他博士生们则根据这些建议继续完善稿件,待张军再次审核通过,该章节编写才算初步完成,总体上基本遵循了 “每上完一节课,便完成对应内容整理” 的节奏。

这个过程离不开张军的细致指导,若学生们用错词句,即便看似含义相近,张军也会要求“去去看看这篇引用的文献在表述的时候原本用了什么词,务必要遵从原意”,因为“细微的差别可能会完全表达不同的经济学含义”。

如此循环往复,不仅保证了这门课程多年来常上常新,还让学生们在参与的过程中“对当代中国经济的现象、理论及文献的认知实现了体系化提升”。

近日,《当代中国经济讲义》即将面世,在这部教材中,他将带领读者穿透经济表象,深入中国发展模式的制度内核。

这些年来,除了身体力行推进教材建设和课程改革,张军还带领经济学院在经济学教育教学改革上实现了多项创举——引进全球教学资源,首创本科全英文荣誉项目(UIPE),输出中国研究生教育,在海外设立研究生培养基地;首创院级全球校友会,覆盖纽约和伦敦等30余个联络处;启动学院新大楼建设,利用校友资源创设泛海国际金融学院,设立“复旦首席经济学家年度论坛”,历史性地实现了投入-产出的良性循环……

如今,复旦经济学科在QS全球排名位列第31位(大陆排名第3),理论经济学在国内学科评估中表现突出,进入国家第一梯队。

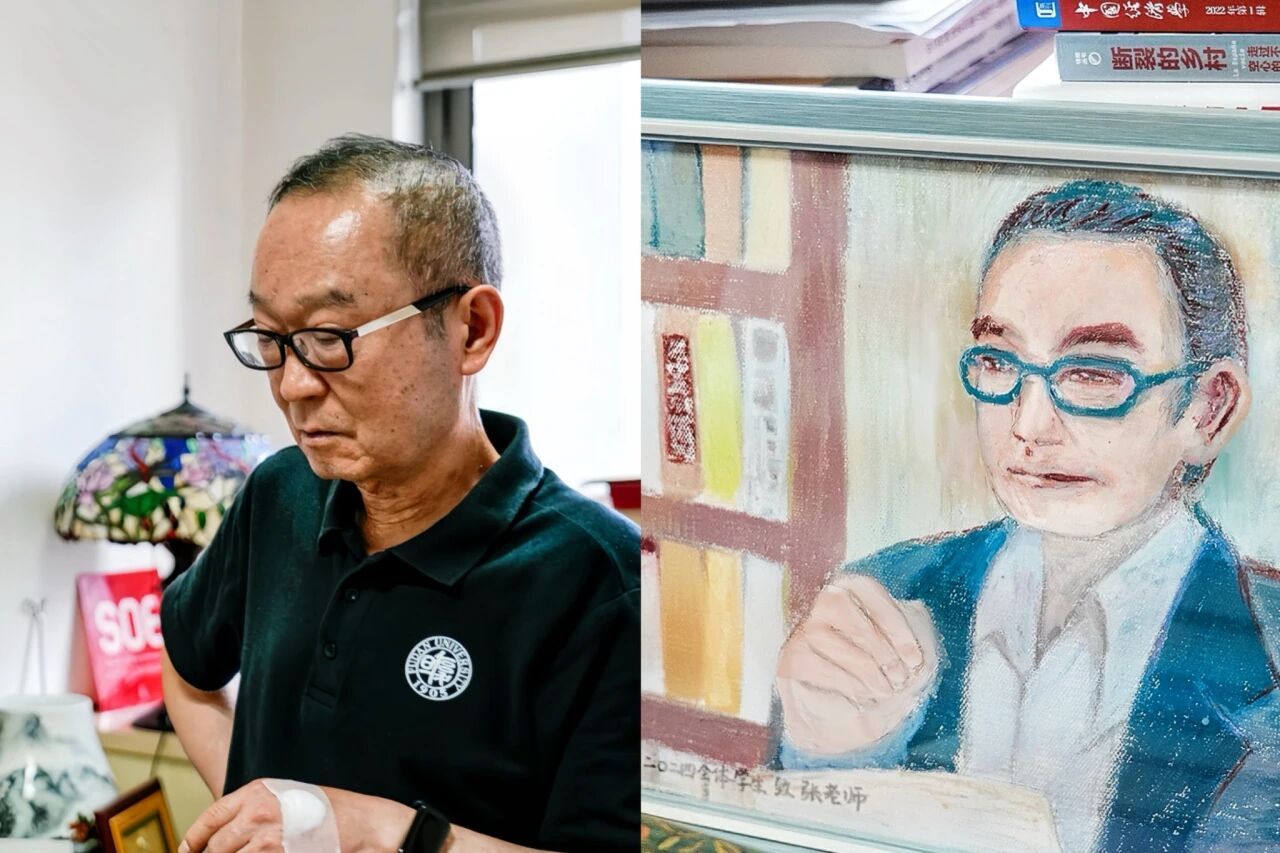

时光弹指一挥间,今年恰逢经济学院恢复建院40周年,也是张军投身经济学教育的第38年。他的办公室里,挂满和堆满了由友人和学生赠送的书画,其中一幅由2024级经济学院毕业生所赠,画面上的男子身着蓝色西装、戴着黑框眼镜,似乎是他年轻时的模样。

再回首从教时光,无数瞬间闪过他的脑海。“做老师的人,培养学生其实是不求回报的,就像对自己的子女一样。16年前遇到健康危机时,我为什么可以坚持下来?我想是因为和学生们在一起,这是一个让你充满活力的环境,所以我从没放弃过。”

返回顶部

返回顶部