“我记得80年代我上大学的有一年,来了几位日本学生到宿舍交流,可是刚好有一个苍蝇总是围着用来招待他们的月饼转,我为了打破尴尬,就问日本学生,你们日本有苍蝇吗?日本学生哈哈大笑,现场一下子轻松了下来。”

在80年代的中国,在对外交流中愿意去“破冰”讲笑话的人并不多。而张军是其中的一个——如今他已经是复旦大学经济学院院长,一位知名的经济学家。都说“愿意活跃气氛的人都擅长跨界思考”,张院长果不其然,践行了这个理论。

“我个人把这个中国的改革40年的成功,看成是一个学习的过程。”

当我们来到张军院长的办公室时,他正在整理即将出版的一本新书《改变中国:经济学家的改变之术》。张院长告诉我们,这是以他个人的视角,带着一些回忆,带着一些考证,来讲述中国改革开放过程当中,学界如何参与重要事件的决策形成过程。在他看来,中国经济的成功之处,并不是既有成功经验的复制,而是“快速学习”。“中国是一个快速的学习者。”在他看来,这样一个禀赋的优势借着改革开放的窗口,能够迅速地转换成经济增长,生产率的提高,收入的提高。

但中国也有自己的难处:随着与前沿国家的差距越来越小,可以学习的东西越来越少,这个时候就面临一个转型,从一个学习者转变成为一个创新者。而创新,显然比学习要难得多。

“从某种意义上说,流行病学跟这个经济学,在方法层面上,技术层面上,其实是非常接近的。”

2009年,张院长得了较为严重的血液病,面对复杂的治疗,院长自己看了大量的中英文文献,边看文献了解病情的同时,还要看看这些文献的结构到底完不完美——这实在是一个有些“处女座”的毛病。而张院长在这样的“纠结”中,还发现了经济学与流行病学共通的道理:他告诉马博士,大家都喜欢问一个问题,就是这个病为什么发生在你身上?——在他看来,这个问题其实和通货膨胀为什么会发生在某个时期在逻辑层面上是非常接近的:

经济学上的研究和流行病学的研究都是要靠对数据做计量分析,控制一些变量来寻找因果关系。所以说,和医学一样,经济学家看任何问题都是非常理性的,数据就是关键。

这样的表达当然会让旁人觉得“职业病”,好在顺利走过病痛之后的张院长在对待生活、对待社会、对待工作上更加注重过程,他说“沿途的风景其实很精彩,幸福指数提高了”。

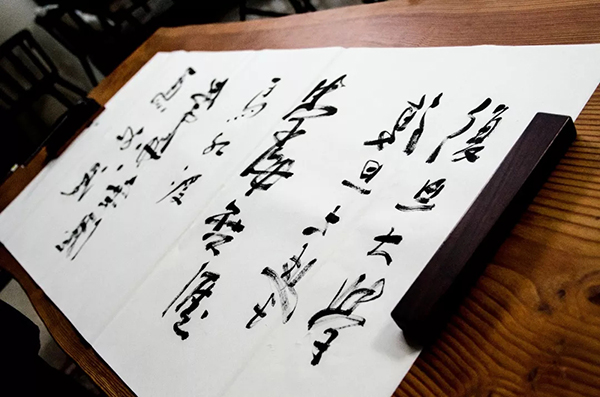

“写的过程当中,您的思维会去思考每一笔吗?”

“不会”

“应该找人类科学研究的人,看看您脑子到底发生了什么样的变异”

张院长有个绝活,左右手镜像书法,左手可以不带任何思考的写反字,没错,就是左右手同时开工一气呵成!

11月25日晚,上海电视台纪实频道《成就者》专访了经济学院院长张军教授,以下为本次专访实录:

张军教授:

这个就是我的办公室,我的办公室很简单,我主要就是关起门来要写点东西,往往是这样子。

主持人:

我看您电脑开着,《改变中国:经济学家的改革自述》。

张军教授:

对,这是我最近刚写完的一本书,因为今年是改革开放40年,我要从我个人的视角,就是带有一些回忆,带有一些考证,1978年以后中国经济改革过程当中一些我认为比较重要的一些事件,那么背后决策的形成过程,以及学界是怎么参与这些重大决策的出台等等,所以写了这样一本书。大概11月中下旬应该可以出来。

主持人:

那我们节目播出的时候大概大家就能看到了。中国经济理论创新奖,2015年的。

张军教授:

对,当年我是跟林毅夫和樊纲共同获得了第七届的这个奖,贡献就是“过度经济理论”,这个就是研究计划经济是怎么向市场经济转轨的,其实都是20年前我们做的一些基础性工作。

主持人:

在我印象当中研究计划向市场转轨很多都是在操作层面,到底怎样做能够减少波动,能够更加有效等等,但是提高到一个理论突破层面的好像还是相对比较少。

张军教授:

比较少,90年代中后期我们其实就在观察中国的经验,希望能够在理论层面做一点事情,比如说1997年我出版了《双轨制经济学》。

主持人:

您是81年读的大学,您从大学生的角度讲,那时候看到的改革开放最早初期是什么样的状态,有什么样的变化会让您觉得到现在还值得拿出来跟我们认真地分享一下。

张军教授:

你知道我们进大学的时候,课堂上学的东西大部分还是计划经济的东西,所以我今天还特意找到了我1982年参加资本论考试的一个试卷,写的很多,这个试卷我得了96分,因为是1982年的,更多的还是在讲计划经济,在讲比较传统一些的一个过程,我现在记得很清楚,课堂上讲了很多关于四大平衡的,因为计划经济最重要的就是在实务上面要做到平衡,不能有缺口,实际上在执行过程当中很难,我记得我们曾经开玩笑说,我们一年的计划要计划一年,因为它要不断地调整计划,它总是会发现缺口。可是那个时候的中国经济已经开始在发生微妙的变化,1983、1984年的时候,其实城市的经济改革已经开始了,基本上是走两步退一步,因为要总结经验,所以就是摸着石头过河,这在整个80年代,我现在回过去想,这些改革一方面让我们的经济发生了很大的变化,但实际上原来计划的那一套东西也没有完全丢掉,因为要保持经济转轨过程中的平稳性,如果你像俄罗斯那样一步跨过去,风险很大,所以我想中国80年代的改革一直走了一条我们通常讲增量改革的方式,就是说我做增量,存量暂时不动,我们在大学校园里面,一直到大概90年代初还在用粮票,我们到食堂吃饭的这个饭菜票实际上我们每个月要用粮票去买,这个粮票是发到我们每个寝室的。它是配额的,男生其实不够,那女生可能多出来,所以可能会有一个交换,所以到80年代末,粮票还在,计划供应的这套体制还在,但是市场已经开始慢慢地繁荣起来,比如说你到马路的菜场你可以买到粮食和米,那么你就多了一个选择,差不多1994、1995年,上海其实才开始停掉这个计划供应,我今天还保留了我上海的居民购粮证,就是要凭这个你就可以购买到粮食。

它完全是数量控制,所以这个东西十分重要,那个时候我不记得有没有身份证,但这个东西在某种意义上比身份证重要,因为这个是管你的口粮的,这个就是粮票,是国家粮票,如果是地方粮票,带着上海的粮票去北京是没有用的,所以你在出差的时候要去换,你要把地方的粮票等额换成全国通用的。这个就相当于我们说的外汇一样,人民币到美国不能流通,你如果要到美国,走之前要把它换成美元,所以这个计划经济的那套东西没有说在改革开放初期一下子就没了,它其实一直延续到90年代中期,这个时候就出现了双轨制,这个计划的供应、配额现在还没有完全取消,没有退出历史舞台,但增量的这部分,就是市场化的这一部分已经起来了,那个时候我就记得我们很多同学拿着粮票去换日用品,这个也是蛮有意思的,说明呢粮票在80年代末由于市场的这个成分不断增加,已经出现了双轨制。

主持人:

价格双轨制他其实在某一段时间当中推动了物价上涨。

张军教授:

对,其实经济的改革在那个年代就是不断的实验,拿一个方案就试试看,因为如果在80年代初要全部放开,物价上涨简直无法承受,可是另外一个办法说采取一个小步调整的方案,说这个价格逐步调行不行?每年比如说上涨一个5%,那么能不能逐步调到位,可是我们怎么知道整个的均衡水平在哪里,我们不知道,最后实际上说是一个妥协,我调放结合,就是有些我看它的供求关系。

主持人:

当时因为这个价格上涨,不知道您的生活有没有发生什么改变?我记得那个时候还抢购,然后赶紧取现,取完现金赶紧到商场去搬东西,您干过这事吗?

张军教授:

对,这个其实我干过,复旦邯郸路对面有一个百货商店,那个店基本就被抢空了。什么都没有,就是日用品,什么毛巾啊、脸盆、暖水壶,牙刷、牙膏啊,甚至于烧饭用的盐也被抢购,大家可能买了两年也用不完的日用品,所以那个时候放开就没有产生很大的影响。

主持人:

改革开放很重要一个变化就是这40年来的经济,特别是在经济当中给我们带来翻天覆地的变化,中国在过去应该至少长达30年时间当中一直保持两位数以上的快速增长,都是比较少见的一个状况,哪怕同样都是转轨,都是同样转轨的话像中国这样持续高速增长的经济体也是非常非常少,您的看法是什么?推动的要素是什么,关键是这种要素未来有没有可能继续复制下去?

张军教授:

中国的这个改革的成功我把它看成是一个学习的过程,我们经常讲学习曲线,我们一开始不太熟悉,然后熟能生巧,其实它的成功之处在于他是一个快速的学习者,因为40年前也是一个起点非常低的,当时的人均GDP按照美元计算,才150几美金,到今天接近9000美金,所以你肯定是一个抓住了应该说是全球的这样一种机会窗口,然后把你作为一个起点比较低的,劳动力成本比较低的这样一个禀赋的优势,能够借助改革开放的这个窗口,迅速地转换成经济增长、生产率的提高、收入的提高,所以我觉得中国的成功,就在于学习能力特别强。这一点我现在感受越来越深,学习能力强、善于学习,才使得增长比较快,但是一旦越过了这个学习的阶段,其实就面临一个挑战。我们现在明显的缩小了和前沿国家的差距,这个差距的缩小就意味着你可以学习的东西也会越来越小,那就面临一个转型,那这个转型就是你怎么能从一个学习者、模仿者转变成一个创新者。

主持人:

您这个解释非常有趣,因为我们听得比较多的中国高速增长的原因,当然改革开放是一个基调,人口红利,土地红利,技术红利,改革带来的制度福利等等。那现在这个阶段各个红利带来的效应是在下降的,和您所讲的这个学习的概念好像完全是两个不同的范式在讨论。

张军教授:

你说的这个红利那当然是重要的,可是那些红利也不过是一个必要条件而已,我们改革开放之前也有人口红利对吧?那你说改革开放那跟我们差不多时间这个开放的这些全球的你去数一数,很多经济也都在开放,很多经济也都走了市场化的道路,那也不见得他们都持续地实现这么一个快速的增长,我们的改革往往都是开放倒逼的,这句话我们经常讲,可是你仔细想一想,开放倒逼的改革它有它的道理,它其实是要让学习变得相对容易,因为如果我开放,我引进技术,我引进管理,我进行合资等等,这些东西跟我们国内的一些法律一些政策一些规制产生冲突,那么这时候对我们的政府来讲面临一个选择:我是把他们赶走,把门关起来,还是要去改变我国内的这些现成的规则来适应那些开放引进的东西?我觉得为什么我们能够去拥抱这个全球化,其实很大程度上是服务与学习的这样一个目标。

主持人:

那对未来您会不会担心,因为我们更多的是在学而不是去创新,不是去引领,那么在未来可能更多的是需要你的创新和引领,这中间这个所谓跨越或者是质变,您觉得中国能够顺利地迈跃过去吗?

张军教授:

我个人还是有信心的,因为我觉得中国有这么大的一个人口规模,中国有很好的教育。因为创新的东西,坦率地讲并不是说一个人天生的,因为经济当中大量的创新其实它是在已有的技术基础之上怎么样能够进行更合理地来应用,所以我只要有一个很小的百分比能够在技术层面上作出重大的颠覆性的这样一些创新。我想我们再有个一二十年的时间,我相信中国会进入到一个以创新为主导的这样一个新的阶段。

主持人:

刚才我们探讨的大概是在这40年中国经济社会发展的一些核心逻辑,我觉得这两年可能大家遇到的一些现实问题也比较清晰了,在2018年10到11月份这个时间点上,刚刚公布的是三季度的宏观经济数据,6.5,当然整个是在平滑地在往下走,统计局的新闻发言人说,现在中国经济特别是今年的经济是稳中有缓、稳中有变,然后整个经济下行压力还是比较大的,身边会遇到很多的企业界和投资界的人,他在过去的发展过程当中见了太多太多可以让自己财富快速成长的机会,然后他们实际上是这种机会的受益者,也正因此才积累了应该说是比较庞大的财富,但是他现在发现整个经济增长速度现在变得越来越平缓了,说这种规律是没办法改变的,但他心态上觉得很难适应,这种状况您怎么来看?

张军教授:

其实我觉得这非常正常,我觉得作为旁观者的话并不觉得这有什么稀奇,但是从一个社会来讲,从这个经济转型的大的时代来讲,这样一个常态,可能是十年二十年,这个时间段里面你会经常看到的,所以它代表了我觉得是一个转型的时代,那么在今天其实觉得它的这个生存环境已经彻底发生了变化。比如说互联网的经济,你就会发现其实这是一个非常重要的转变的一个现象。所以我一直觉得就是熊彼特先生当年讲的,所谓创造性的毁灭,它是靠一代一代的新兴的这些产业来逐步地取代之前那些比较成功的产业。我觉得如果从40年的这个过程,我们把它理解为一个学习的过程的话,我觉得我们应该看好中国未来的前景。

主持人:

照例说经济学家应该更喜欢钻研数字上的东西,什么原因呢?

张军教授:

其实我的视角就是比较注重形式美,我觉得内容固然很重要,但是形式在我看来是更重要的事。

主持人:

什么样的论文您觉得形式算是美的?

张军教授:

好的经济学论文,即使你有数据,你有计量模型,你有这个数理模型等等,可是如果你没有把它做成在结构上非常优美的一种形式的话,这个论文的价值以及这篇论文发表的可能性都要打折。

主持人:

这是您的标准还是现在国际通用的学术评价标准?

张军教授:

我个人觉得实际上这是一个趋势。因为你干任何事情必须要有一种非常简化优美的这样一种结构,甚至于包括你的文字,你要表达的同样一个事情你是不是表达的特别巧妙?这个就变得非常重要了。

主持人:

其实熟悉您的朋友应该知道,在过去的几年时间当中您曾经得过一次大病。

张军教授:

那是2009年,差不多快十年了,2009到2012年左右在治疗,当时患病的病因其实到现在没办法完全能够解释说为什么这个事情发生在你身上,因为它是属于血液病的一种,我因为自己患了这个病,也看了大量的这个病的一些研究文献。

主持人:

学者得病跟一般人得病还是不同,您是不是也要看一下那些文献的论文到底结构够不够完美?

张军教授:

对,包括英文的和中文的,我看了很多这方面的文献,躺在病床上我也看文献,医生也跟我讲,我们有文献给你,你要看吗?所以我也爱看这些东西,我现在都可以就这个病做一个讲座了,所以从某种意义上讲,流行病学其实它跟经济学在这个方法层面上、在技术层面上其实是非常接近的。我们大家都特别喜欢要问一个问题说,这个病为什么发生在你身上?什么原因导致的?这个和经济学家去问说,这个通货膨胀为什么发生在这个时候,为什么经济增长现在下降?实际上我们的研究,经济学的研究其实大量的是要靠数据,然后靠技术,对这些数据做计量的分析,那流行病学其实它也是这样,就是说我假如控制住一些变量,我看看那些变量对解释这个现象有没有解释能力,对吧?所以它要寻找因果关系,经济学现在也是这样,在逻辑的层面上其实是非常接近的。

主持人:

在经历了一场大病后一般人的思维或者人生观都会发生比较大的改变,不知道您有没有这种体会呢?

张军教授:

肯定有,我觉得最重要的一个变化其实就是过去我们总是在每一个阶段上给自己树一个靶子、树一个目标,然后你要拼命地去朝这个目标奔过去,然后就忽略了这个过程。就像我们开车,我们要去某个目的地,我们开过去,可是两边的风景根本没有时间去欣赏,低头族完全不知道外面的情况,其实一场病之后,你对待生活、对待社会、对待工作的态度起码会发生一些变化,可能你会更关注这个过程,两边沿途的风景其实很精彩。

主持人:

听起来您的幸福感会更增加。

张军教授:

坦率地讲,这个幸福指数是提高了。我想任何一个生过大病的人都知道生活方式是会因为一场大病而彻底改变。

主持人:

今年在您2018年的毕业典礼上做了一个演讲,大家印象非常深刻,大体意思就是复旦之所以出了这么多成功的精英人才,原因是大家会选择把一些可以遗忘掉的东西忘掉,如果可以有留下来的要素的话就应该是独立的思想,这句话您觉得是一种什么样的表达?

张军教授:

我觉得就是说,一个大学给学生的并不仅仅是课堂上老师教的东西,关键问题是让他要学会怎么去独立思考。我觉得这个社会上,如果有更多的人能够独立思考,可以根据变化的环境和条件作出非常好的一些决策,那么我们这个社会、经济就能够进步。

主持人:

所以按照您的逻辑来讲,学海无涯的学不只是在学校的学。

张军教授:

不仅仅是学校,就是思想为什么会变成力量?它可以改变这个社会,可以影响这个社会的进步,那这个意思是来自于什么?其实思想来自于你个人的头脑,如果你自己都没有这个独立思考的精神和能力的话,那你肯定是对这个社会没有任何贡献。

来源:上海电视台纪实频道《成就者》

返回顶部

返回顶部